Kategorie: Grün-Alternative Liste Heidelberg newsletter

Grün-Alternative Liste Heidelberg newsletter categories.

Der Wohnungsmangel …

… in Heidelberg ist groß. Im aktuellen „Spiegel“ ist eine Deutschlandkarte abgebildet, auf der für die 77 Großstädte das Verhältnis zwischen mittleren Einkommen und bezahlbarem Wohnungsangebot angegeben ist: Heidelberg hat die dunkelste Färbung in Deutschland, noch vor Hamburg und München. Da die Basiszahlen nicht angegeben sind, ist die Aussage im Detail nicht überprüfbar; aber darauf kommt es nicht an. Wer heute in Heidelberg auf Wohnungssuche geht, kann die Aussage ganz leicht bestätigen.

Dass gebaut werden muss, ist mittlerweile Konsens. Dass die Konversionsflächen nicht ausreichen werden, ist in der Öffentlichkeit noch nicht richtig angekommen. Wir plädieren darüber hinaus für eine urbane Dichte, die sparsam mit den Flächen umgeht. Das nützt der Wirtschaftlichkeit und erleichtert einen sozialen Mix für untere und mittlere Einkommen. Den Bauträgern ist Mut zu Experimenten zu wünschen, die der Akzeptanz der Architektur dienen und flexiblere Grundrisse ermöglichen.

Heidelberger Energiegenossenschaft gewinnt Ideenwettbewerb des Genossenschaftsverbandes

Wir freuen uns mit der Heidelberger Energiegenossenschaft, die einen Ideenwettbewerb des Genossenschaftsverbandes gewonnen hat!

Foto: Christian Kammer/EWS Schönau

Andreas Gißler (links), Laura Zöckler und Nicolai Ferchl von der HEG freuen sich über die Auszeichnung

Die Heidelberger Energiegenossenschaft (HEG) ist Sieger des Ideenwettbewerbs „Neue Geschäftsmodelle für Energiegenossenschaften“, der unter der Schirmherrschaft von Landesumweltminister Franz Untersteller steht. Die HEG wird für ihr Konzept einer integrierten, auf erneuerbaren Energien basierenden Quartiersversorgung ausgezeichnet.

Heidelberg, 26.03.2018. Die Heidelberger Energiegenossenschaft hat mit ihrem integrierten Quartierskonzept den 1. Platz im Ideenwettbewerb des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands (BWGV) und der EWS Schönau belegt und erhält dafür ein Preisgeld von 25.000 Euro. Sie konnte die Jury mit ihrem Konzept für die Versorgung mehrerer Mehrfamilienhäuser überzeugen. Dieses umfasst eine Photovoltaikanlage, Mieterstrom, einen optimierten Stromspeicher, dynamische Lastverlagerung sowie Elektromobilität.

Die feierliche Preisverleihung fand am 23. März im Rahmen des Energietages 2018 in Biberach an der Riß statt. Laudator Armin Komenda, Vorstand der EWS, begründete die Auszeichnung der HEG damit, dass ihr Konzept durch seine einfache Übertragbarkeit auch anderen Genossenschaften großen Mehrwert biete. Außerdem seien die Bewohner der Mietshäuser nicht mehr nur Endkunden, sondern könnten zu „Prosumern“ werden, die ihren Strom sowohl selbst erzeugen als auch verbrauchen.

HEG-Vorstand Nicolai Ferchl sieht die Auszeichnung als große Bestätigung: „Sie bestärkt uns darin, für die dezentrale Energiewende in Bürgerhand neue Wege zu gehen und nach Lösungen zu suchen, wie wir die Menschen vor Ort noch stärker einbinden können.“ Die Genossenschaft stellt sicher, dass die Energiewende ein Gemeinschaftsprojekt aller Akteure ist, indem sie wirtschaftliche Teilhabe ermöglicht.

Im ausgezeichneten Konzept wird die Energiewende durch die aktivierenden gemeinschaftlichen Elemente darüber hinaus zu einem Motor für das soziale Miteinander. Die HEG möchte ihr Quartierskonzept möglichst bald in die Praxis umsetzen. „Die Heidelberger Konversionsflächen bieten dafür ein perfektes Umfeld und ich bin optimistisch, dass wir schon in diesem Sommer ein Beispielprojekt verkünden können“, meint Andreas Gißler, ebenfalls Vorstand der HEG.

Der Ideenwettbewerb wurde zum ersten Mal ausgelobt, um innovativen Geschäftsmodellen baden-württembergischer Energiegenossenschaften Sichtbarkeit zu verleihen. Dr. Roman Glaser, Präsident des BWGV, erklärte, dass das ehrenamtliche Engagement der Genossenschaften zentraler Baustein der Energiewende sei und durch diesen Preis hervorgehoben werden solle. Den zweiten Platz des Wettbewerbs belegte die Bürgerenergie Dreiländereck eG, die Ostalb Bürger Energie eG erreichte den dritten Platz.

Mehr Informationen unter www.heidelberger-energiegenossenschaft.de.

Foto: Christian Kammer/EWS Schönau

Armin Komenda (EWS) überreicht die Urkunde an die Vertreter der HEG.

Wirklich wichtig

Es ist kein Geheimnis, dass alle Heidelberger Schulen in größerem oder kleinerem Umfang Sanierungsbedarf haben. Und ja, es ist ärgerlich, dass viele dieser Projekte seit Jahren im städtischen Haushalt stehen und nichts passiert ist.

Sind wir aber mal optimistisch: Die Verwaltung hat, auf sanften Druck hin, jetzt einen „5 plus 2“ – Plan vorgelegt (2 sind die im letzten Jahr bereits beschlossenen Hölderlin und Marie-Baum, 5 sind Bunsen, Mönchhof, Hellpach/Springer, Waldpark und Geschwister-Scholl).

Wirklich wichtig ist jetzt, dass der Baubeginn, wie angekündigt, jeweils zwischen Spätjahr 2018 und Frühjahr 2019 auch gehalten wird und die Bauzeiten so gut wie möglich gestrafft werden. Neiddiskussionen, das Ausspielen einer gegen andere Schulen oder das ‚Draufsatteln‘ von Forderungen helfen jetzt nicht!

Ich bin mir sicher, daß der gesamte Gemeinderat zukünftig mehr kritisches Augenmerk auf die Schulen legen wird und ich werde engagiert und gerne meinen Beitrag dazu leisten.

Liebe Kirchheimerinnen und Kirchheimer,

das Verkehrs- und Parkraumkonzept Harbigweg war in der letzten Bezirksbeiratssitzung das Top-Thema.

Seit der Harbigweg durch einen versenkbaren Poller gesperrt wurde, hat der „Schleichverkehr“ auf den Feldwegen in Kirchheim Nord extrem zugenommen.

Das Wort „Schleichverkehr“ steht grundsätzlich für den nichtdurchfahrtsberechtigten Verkehr. Von Schleichen kann jedoch keine Rede sein. Zum Teil wird mit wesentlich zu hohen Geschwindigkeiten gefahren und dabei nicht nur erholungssuchende Fußgänger sondern auch zum Sport mit dem Fahrrad fahrende Kinder rücksichtslos zur Seite gedrängt.

Schon vor dem Bau der Alla Hopp – Anlage haben wir die Stadt Heidelberg mehrmals darauf hingewiesen, dass es vor der Schließung des Harbigwegs ein schlüssiges Verkehrskonzept geben muss. Gefreut hat uns auch, dass auf dem Weg vom Parkplatz Messplatz zum Alla Hopp Park Spielgeräte für die Kinder aufgestellt werden sollen. Diese Anregung haben wir damals schon einem städtischen Mitarbeiter empfohlen. 18 Monaten später liegt nun endlich eine Vorlage auf dem Tisch, über die der Gemeinderat am 12. April beschließen kann. Wir möchten uns hierbei einmal ausdrücklich bei allen Teilnehmern des runden Tisches bedanken, die mit ihren Vorschlägen, gemeinsam mit dem beauftragten Ingenieurbüro dafür gesorgt haben, dass es ein Konzept gibt, mit dem die weiteren Schritte eingeleitet werden können. Ein Dank hierbei auch an die Mitarbeiter der Stadt Heidelberg, die diese Treffen vorbereitet und den Prozess begleitet haben.

Nun bleibt abzuwarten, wann mit der Umsetzung der Maßnahmen begonnen wird. Aus der Mitte des Bezirksbeirates wurde nachfolgendes Stimmungsbild abgegeben, das ohne Gegenstimme verabschiedet wurde:

„Der Bezirksbeirat Kirchheim begrüßt im Grundsatz das vorgestellte Maßnahmenpaket zur Reduzierung der straßenverkehrsbedingten Belastungen. Er geht allerdings davon aus, dass zentrale Elemente wie jene des Minikreisels nicht erst in 4 – 5 Jahren, sondern mit einer deutlich früheren Perspektive realisiert werden. Darüber hinaus stellt der Bezirksbeirat fest, dass die, seitens des Beschlusses des Gemeinderats vorgesehene Verzahnung der Verkehrssituation mit dem Konversionsprojekt „Patton Barracks“ nicht erfolgen konnte, weil die entsprechenden fachlichen Grundlagen nicht bereitgestellt worden sind. Wegen der zu erwartenden Wechselwirkungen bleibt auch das gut gemeinte Konzept für den Bereich Harbigweg solange unvollständig und muss als nicht zu Ende gedacht bezeichnet werden. Deshalb fordert der Bezirksbeirat von der Stadt, im Übrigen zum wiederholten Male, die Vorlage eines Entwurfes eines Verkehrskonzeptes für das vorstehend genannte Konversionsprojekt und dessen Diskussion im und mit dem Stadtteil“

Zu dem Lebensmittelmarkt in der Breslauer Straße gibt es auch Neuigkeiten, die uns nun zuversichtlich stimmen. Nachdem die GGH monatelang mit verschiedenen Anbietern in Verhandlungen stand, zeichnet sich endlich eine Lösung ab. Noch ist immer nichts in trockenen Tüchern, doch deutet vieles darauf hin, dass ein Vertrag zum Abschluss kommt. Sollte alles nun ohne Komplikationen über die Bühne gehen, so wird Ende des Jahres auch in Kirchheim Nord wieder ein Lebensmittelladen seine Tore öffnen. Wir haben auch hier schon seit Bekanntwerden der Schließung darauf hingewiesen, wie wichtig dieser Markt ist und schnellstens gehandelt werden muss. Insofern ärgern wir uns auch darüber, dass es so lange dauert, bis eine Entscheidung gefallen ist.

Auch vom REWE in Kirchheim gibt es Neuigkeiten. Uns wurde zugetragen, dass der neue REWE, der ja direkt unten an der Hardtstraße neu gebaut werden soll, schon Ende des Jahres fertiggestellt sein soll. Dafür müsste der REWE aber während der Bauzeit ca. 4 Wochen geschlossen werden. Wenn sich dieses „Gerücht“ bestätigen sollte wäre es wünschenswert, wenn sich die in Kirchheim befindlichen Lebensmittelmärke/Discounter absprechen, damit nicht wieder, wie schon geschehen, 2 Märkte gleichzeitig schließen.

Schulwegsicherung

Nachdem sich im Dezember 2017 ein Verkehrsunfall in der Albert-Fritz-Straße ereignet hatte, bei dem 2 Schüler der Geschwister-Scholl-Schule großes Glück hatten, dass der Autofahrer sehr langsam fuhr und es dadurch keine schweren Verletzungen gab, trafen sich im Februar Schule, Kinderbeauftragter, Polizei und Stadt zu einem Vorort- Termin. Gemeinsam wurde beraten, welche Maßnahmen getroffen werden könnten, um die Sicherheit der Kinder an der Kreuzung Albert-Fritz-Straße/Königsberger Straße/Schäfergasse zu erhöhen. Schon sehr schnell wurde klar, dass Wünsche wie Zebrastreifen oder Ampel in naher Zukunft bei der Stadt keine Chancen haben werden. Als Alternative (schnell zu realisieren für wenig Geld und, sowohl für Autofahrer*innen als auch für Kinder als Querungshilfe gut erkennbar) wurde angeregt, eine Haifischzahnmarkierung an der östlichen Kreuzungsseite anzubringen. Sie hat 2 quer zur Fahrbahn verlaufende rote Streifen, auf denen kleine weiße Dreiecke aufgebracht sind, die ein wenig wie Haifischzähne aussehen.

Leider sprach sich ein Mitarbeiter vom Verkehrsmanagement gegen genau diese Maßnahme aus. Begründet wurde dies damit, dass diese Markierung nichts rechtssicher sei und man davon abkommen wolle. Dies ist insofern verwunderlich, weil in der Vorhabenliste 2018 genau diese Haifischzähne vom Verkehrsmanagement noch als sinnvolle Maßnahme eingestuft wurden.

Sollten Sie Anregungen haben dann schreiben Sie uns oder rufen Sie an.

Es grüßen Sie freundlich Judith Marggraf Stadträtin und Michael Pfeiffer Stadtrat

Partnerschaftsreise nach Rehovot

Von Hans-Martin Mumm.

Vom 5. bis 9. März besuchte eine Delegation der Stadt Heidelberg die Partnerstadt Rehovot in Israel. Unter Leitung von OB Würzner bestand die Delegation aus fünf Mitgliedern des Gemeinderats; Otto Knüpfer und Jochen Reder vom Freundeskreis standen für Ortskenntnis und Kontinuität der persönlichen Beziehungen; Viola Schwabbaur vom OB-Referat räumte souverän alle Schwierigkeiten aus dem Weg.

Die Partnerschaft besteht seit 35 Jahren, nachdem ihr bereits Kontakte auf wissenschaftlicher Ebene vorausgegangen waren. Beide Städte verbindet eine Reihe paralleler Strukturen: ähnliche Bevölkerungszahl, Nähe zu einem Ballungszentrum, Wachstumsdruck und die Dominanz wissenschaftlicher Einrichtungen.

Die Stadt Rehovot wurde 1890 gegründet. Der Name – ein Plural – bedeutet „weite Felder“ oder auch „breite Straßen“. Er kommt als Rehobot schon in der Bibel als edomitische Königstadt vor (Gen 36, 37). Der biblischen Erzählung nach waren die Edomiter die Nachkommen Esaus, also auch Abrahams und Isaaks, aber eben nicht Jakobs. Diese Differenz muss den aus Warschau stammenden zionistischen Siedlern von 1890 bewusst gewesen sein.

Die Delegation aus Heidelberg wurde von den Verantwortlichen der Stadt Rehovot und dem dortigen Freundeskreis mit großer Herzlichkeit und überwältigender Gastfreundschaft empfangen und begleitet. Am ersten Tag nach der Anreise stand Rehovot selbst im Mittelpunkt. Gleich morgens um acht wurde der neue Heidelbergplatz eingeweiht. Der Festakt wurde von Schülerinnen und Schülern moderiert und künstlerisch begleitet. Alles war open Air, denn es herrschten 30 Grad − für uns, die wir aus deutscher Kälte gekommen waren, sehr angenehm. Der neue Platz erwies sich als ein verkehrsberuhigender, aber wenig fußgängerfreundlicher Kreisverkehr. In seiner Nähe wurde eine Tafel enthüllt, die an den Heiliggeistpfarrer Hermann Maas erinnert. Zwei Straßenecken weiter sahen wir die schon länger so benannte „Dr.-Hermann-Maas-Straße“.

Die nächste Station war eine technologieorientierte Reformschule, in deren Leitlinien uns die Direktorin einführte. Ein weiterer Fachvortrag widmete sich der digitalen Vernetzung. Rehovot hat ein im Boden vergrabenes Glasfasernetz verworfen und setzt auf drahtlose Verbindungen in der Höhe. Diese Lösung passt auf eine bergelose und hochhausreiche Stadt und ist deshalb auf Heidelberg nicht übertragbar. Kooperieren ließe sich dennoch. In einem Schullabor führten uns Schülerinnen und Schüler ihre selbstgebauten Roboter vor. Bei der Vorstellung der Heidelberger Delegation durch unsern OB stieß die Parteizugehörigkeit von Thomas Barth und Monika Meißner auf großes Hallo der Gastgeber, weil die Große Koalition in Israel allgemein sehr begrüßt wurde.

Das Weizmann-Institut wurde 1934 gegründet. Es umfasst heute einen Campus von einem Quadratkilometer, auf dem 2600 Studierende und Wissenschaftler tätig sind. Sein Zweck ist die technologische, medizinische und agrarwissenschaftliche Grundlagenforschung und es genießt weltweiten Ruf. Höhepunkt unserer Besichtigung war ein Gespräch mit dem Präsidenten Prof. Daniel Zajfman, der unserem OB zusagte, als Berater für Heidelbergs Innovation Park tätig zu sein. Als ich ihn fragte, ob es vielleicht Differenzen oder gar Konflikte zwischen dem Institut und der Stadt Rehovot gebe, kam ein kurzes Lachen. Das reichte mir fast als Antwort. Zu hören war dann noch von einem Streit um die Grundsteuer, von der Weizmann sich ausgenommen sieht, aber auch ein Lob des Bürgermeisters.

Das Start-up „Applied Materials“, das wir am Nachmittag besuchten, erwies sich als Niederlassung eines weltweit tätigen Konzerns im Bereich der Chip-Produktion. Wir alle mussten Schutzkleidung anlegen, um die staubfreien Werkshallen betreten zu dürfen, und liefen wie Gespenster umher. Wir hörten Vorträge über Genauigkeiten im Nanobereich und bestaunten die elektronenmikroskopischen Vergrößerungen. Im Rathaus von Rehovot kam es zu einem improvisierten Austausch zur Kommunalpolitik. Bürgermeister Rahamim Malul und einige Stadtverordnete stellten sich unseren Fragen nach Verkehr, Wohnungspolitik, Weizmann, nach Wahlmodus und Zuständigkeit der Gremien. Aber schon kamen die Fotografen zum nächsten Gruppenbild.

Die Zeitpläne waren längst Makulatur. In Jerusalem sahen wir die Stadt bei Nacht. Knappe vier Stunden zogen wir treppauf treppab entlang von alten und neuen Mauern. Von unserem Guide lernten wir, dass es in Jerusalem keine Fakten gebe, sondern nur Erzählungen: die Schöpfung mit Adams Grab beim Golgatha-Hügel, Abraham als Erzvater dreier Weltreligionen und David, der die zwölf Stämme Israels vereinigte. Damit waren wir angefüttert. Der vorgesehene Routenplan wurde umgestoßen und für den zweiten Tag eine weitere Fahrt nach Jerusalem eingeschoben. Ein neuer Guide führte uns weitere vier Stunden zur Grabeskirche, zur Klagemauer und anderen Sehenswürdigkeiten. In der Altstadt sahen wir Lastwägen und Traktoren mit halber Spurbreite. Ein Vorbild auch für unsere Altstadt? Ich denke, eher ein Horror. Noch die engste Gasse würde so befahrbar, und die Unverträglichkeiten potenzierten sich.

In einer langen Fahrt durch das Jordantal, also durch die besetzte Westbank, kamen wir abends zum See Genezareth. Nach der Besichtigung des Berges der Seligpreisungen hatten wir endlich Zeit zu verschnaufen. Dem Seeufer war die Dürre der letzten Jahre abzulesen. Aus der Mitte der Delegation kam der Vorschlag, die Kollegen Barth und Mumm sollten schwimmen gehen, dann würde der Wasserspiegel bedeutend steigen. Dem ließ sich entgegenhalten, dass solche Aktionen wenig nachhaltig seien, weil wir ja weiter mussten.

Am dritten Tag ging es nach Nazareth, wo wir den Pilgerkitsch rund um die Verkündigungskirche bestaunen konnten. Mit Haifa lernten wir eine Stadt kennen, in der heute Juden und Araber sowie Juden, Christen, Muslime, Drusen und die Anhänger der Bahai-Religion vergleichsweise konfliktfrei nebeneinander leben. Unsere zweitägige Rundfahrt endete in Tel Aviv an der Stelle, an der am 4. November 1995 Jitzchak Rabin ermordet wurde.

Am vierten Tag ging es morgens um fünf zum Flughafen. In den Tagen danach war einiger Schlaf nachzuholen.

Die Dr.-Hermann-Maas-Straße in Rehovot

Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre selbstgebauten Roboter.

Weizmann-Präsident Prof. Daniel Zajfman im Gespräch mit der Heidelberger Delegation

Die Grabeskirche in Jerusalem war geöffnet und voller Pilger aus aller Welt.

Fotos: Viola Schwabbauer, OB-Referat

Entzauberung eines Stadtmythos – Poller

Die deutsche Nationalhymne, die SPD-Politiker zeitangepasst verändern wollen, traf zurecht auf den Spott der Presse: aus „brüderlich mit Herz und Hand“ soll „couragiert mit Herz und Hand“, aus „Vaterland“ „Heimatland“ werden. Wer so spricht, zeigt kein Verständnis für deutsche Sprache und historisch-dichterischen Wert der Hymne. Gibt es hier nicht Parallelen zu „Heidelberg“ – ein Kunstwerk von Mensch u. Natur geschaffen? Seit langem sind Gemeinderat u. Verwaltung eifrig dabei, dieses Kunstwerk zu demontieren: Stadthallenumbau, Zerstörung des historischen Theaters, Umwandlung zur autogerechten Stadt und Verkommen der Altstadt zur Vergnügungsmeile auf Kosten menschlicher Gesundheit. Wissen Räte und Verwaltung eigentlich, in welcher Stadt sie wohnen? Heidelberg ist ein Gesamtkunstwerk, ein unantastbarer Mythos weltweit. Poller – in anderen Städten vielleicht zu ertragen – sind hier abzulehnen! Die ästheischen u. technischen Probleme zeigen sich erst nach der Einführung, die Presse verharmlost sie. Dabei wären abschreckende Geldbußen eine bessere Maßnahme

Wer wo was sagen darf, …

… darüber lässt sich trefflich streiten. Nachdem sich die GAL mit viel Energie und Beharrlichkeit gegen die Meinung unseres Oberbürgermeisters durchsetzen konnte und der gesamte Gemeinderat sich einstimmig für ein Rederecht der Kinderbeauftragten (alle 2 Jahre 15 Minuten) ausgesprochen hatte, soll es nun eine Rolle rückwärts geben. Mit dem Ältestenrat kam er überein, dass der Polizeipräsident, die Vorsitzende des Beirats für Menschen mit Behinderung, der Bürgerbeauftragte und die Kinderbeauftragten nur noch in einem Fachausschuss berichten sollen. Wir halten das für falsch und insbesondere bei den Kinderbeauftragten wegen des geltenden Gemeinderatsbeschlusses und der daraus resultierenden Satzungsänderung auch für rechtswidrig. Sollte der OB diese Entscheidung nicht zurücknehmen, werden wir sie vom Regierungspräsidium überprüfen lassen. 16 GR-Sitzungen in 2 Jahren mit je 4 Stunden, das sind 3840 Minuten. 15 Minuten davon wünschen sich die Kinderbeauftragten. Ist das zu viel verlangt?

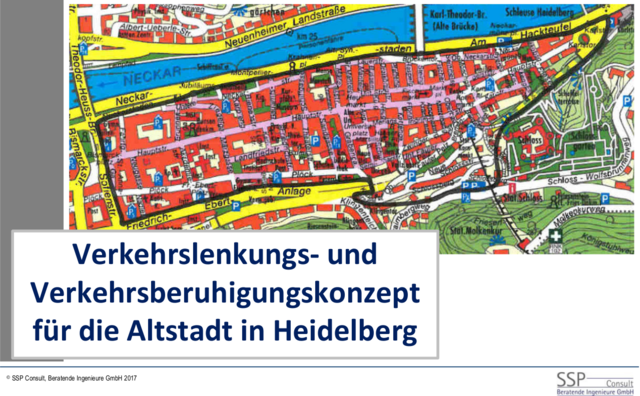

Verkehrsberuhigung in der Altstadt – die GAL gab den Anstoß

Von Gerd Guntermann, Altstadt-Bezirksbeirat (GAL).

Die Heidelberger Altstadt: wegen enger Verhältnisse mit vielen Regularien in Schilderform versehen, die das Verkehrsgeschehen regeln sollen. Allein: mangels ausreichender Kontrollen ist regelwidriges Befahrungs- und Beparkungsverhalten in zunehmendem Maß zur Normalität mutiert, zu allen Tages- und Nachtzeiten. Bezüglich der gefahrenen Geschwindigkeiten wie des Flächenverbrauchs wird das Verkehrsgeschehen auch im verkehrsberuhigten Bereich vom Kfz-Verkehr dominiert.

Die Folgen regelwidriger Kfz-Nutzung in der Altstadt sind komplex: Anwohner suchen vergeblich Parkplätze, weil sie ihnen von Auswärtigen ohne Berechtigung weggenommen werden; nächtens erfolgt ein reger Parksuchverkehr durch etliche Kneipenbesucher, die wiederum zur nächtlichen Belärmung der Altstadt beitragen; Lieferverkehre erfolgen über die vorgeschriebenen Zeiten hinaus, d.h. nach 11.00 Uhr, stauen sich in manchen Bereichen, werden oft hektisch unter Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer abgewickelt; Einbahnstraßen werden in die falsche Richtung befahren, Parkverbote regelmäßig missachtet – v.a. die westliche Plöck, Fisch- und Heumarkt sowie der sonntäglich von Kirchenbesuchern beparkte Uni-Platz sind symptomatisch.

Die Wahrscheinlichkeit einer Ahndung ist gering und wird dementsprechend ausgenutzt.

Als die Problematik vor einigen Jahren im Bezirksbeirat angesprochen wurde, wies der GAL-Vertreter die Möglichkeit einer Bepollerung auf: automatisch versenkbare Poller, seit vielen Jahren Usus in über 100 europäischen Altstädten, könnten diese Probleme mit einem Schlag minimieren. Dort – u.a. in Straßburg, Besancon, Montpellier, seit 2010 in Salzburg – verbesserte sich die Lebens- und Aufenthaltsqualität erheblich, nachdem nur noch Berechtigten die Zufahrt möglich wurde. Der Hinweis wurde – auch bei folgenden BBR-Sitzungen – geflissentlich zur Kenntnis genommen, aber: es änderte sich nichts. Selbst regelwidriger Kfz-Verkehr wurde weiterhin nachsichtig behandelt.

Die Mitglieder der regen Bürgerinitiative „LindA“ („Leben in der Altstadt“), anfänglich recht skeptisch („…macht die Stadt sowieso nicht“), übernahmen allerdings die Idee und machten die Stadt damit bekannt. Aber erst der Unfalltod eines Kindes, im Januar 2016 im verkehrsberuhigten Bereich von einem Lieferwagen überrollt, brachte städtischerseits vieles in Bewegung, u.a. wurde ein Sicherheitsaudit auf die Beine gestellt.

Nachdem Dank LindA im Oktober 2016 der Pollerbeauftragte Christian Morgner aus Salzburg sein erfolgreiches Projekt in Heidelberg vorgestellt hatte, wurde die Stadt vollends hellhörig – das Thema „Bepollerung der Altstadt“ nahm Fahrt auf und wurde von der Verwaltung positiv aufgenommen (Alexander Thewalt: „… Poller sind die technische Umsetzung bestehender Regeln.“). Nach einer Auftaktveranstaltung im Mai 2017 gründete sich ein „AK Verkehrslenkungs- und Beruhigungskonzept für die Altstadt“ unter Beteiligung von Vertretern der Bürgerschaft, des Bezirksbeirats, der Stadt, Handel, Gewerbe, Notdiensten, Schulen, Behindertenverbänden, Logistik, Gästeführern, Abfallwirtschaft, IG Rad und DEHOGA. Im Lauf der 5 AK-Sitzungen und einer öffentlichen Veranstaltung am 27.2.18 kristallisierte sich ein Ergebnis heraus, ohne dass es irgendwelche Widersprüche dazu gab oder Alternativen aufgewiesen wurden: eine Bepollerung der Zufahrtsstraßen zum verkehrsberuhigten Bereich der Altstadt und der Zufahrt zum Schloss wird gewünscht und der Stadt vorgeschlagen. Grundlage dazu sind Ausführungen des Verkehrsgutachters Herr Welsch, der den AK mit seinen Informationen begleitete, und die Ergebnisse des Sicherheitsaudits durch den Gutachter Herr Leven.

Jetzt liegt es am Gemeinderat, die Ergebnisse des Arbeitskreises unter dessen weiterer Begleitung umzusetzen, um das Leben und den Aufenthalt in der Altstadt wesentlich zu attraktivieren.

Stellungnahme zur geplanten Stadthallenrenovierung

Von Gerd Guntermann, Altstadt-Bezirksbeirat (GAL).

Bemerkenswert an der avisierten Stadthallenrenovierung: der Altstadt-Bezirksbeirat ist dabei bislang nicht gefragt, damit werden für die Anwohner wichtige Aspekte ignoriert: Seit Jahren klagen Nachbarn der Unteren Neckarstraße nach Veranstaltungen über nächtlichen Entladungslärm, der durch den Transport großer Rollcontainer über die Laderampe der Stadthalle in LKWs erfolgt – also über hervorragende Resonanzkörper, die – neben lauten Rufen der Transportarbeiter – das Recht auf Nachtruhe ad absurdum führen. In der Fußgängerzone darf Lieferverkehr nur zwischen 6 und 11 Uhr stattfinden. Das zuständige Amt scheint sich seit Wochen um die Beantwortung meiner Frage herumzudrücken, wie sich das bezüglich der Stadthalle verhält, die nicht im Fußgängerzonenbereich liegt. Hier werden häufig nach 20 Uhr, bisweilen bis nach 4 Uhr (!) Ladearbeiten verrichtet. Herr Schiemer vom Stadtmarketing hat zwar technische Verbesserungen zur Lärmverringerung angedeutet, scheint aber kein Interesse zu haben, die Zeiten der Lieferverkehre denen anderer Stadtbereiche anzupassen. Folge: Wie sich seit Jahren in der Altstadt zeigt (Lärm!), werden auch hier Anwohnergrundrechte (auf nächtlichen Schlaf) geschäftlichen Interessen untergeordnet.

Dieser Sachverhalt darf nicht ignoriert werden, wenn der Stadthalle neue Strukturen verpasst werden.

Zudem: Die Altstadtbewohner warten weiter auf ein Bürgerzentrum – auch ein Aspekt, der bei einer Stadthallen-Neustrukturierung nicht unter den Tisch fallen sollte.

Bezüglich der Innenarchitektur: wenn die bisherigen Nutzer, darunter ausgewiesene Akustik-Fachleute, die Beibehaltung der alten architektonischen Strukturen favorisieren, dann wird der Architektenentwurf von W&W obsolet – das sollte auch der OB einsehen.