Die GAL wird eine Nichtzulassungsbeschwerde zum VGH Urteil nicht unterstützen. Wir waren schon 2016 nicht für die Verkürzung der Sperrzeiten und werden auch jetzt die Verwaltungsvorlage unterstützen. Dazu 2 Aspekte:

– Wir haben in Heidelberg eine lebendige und funktionierende Altstadt gerade und besonders weil dort auch Menschen wohnen und nicht nur tagsüber Touristen und Studierende, Nachts dann nur noch Feierwillige unterwegs sind. Das ist ein stadtpolitisch hohes und schützenswertes Gut! Natürlich birgt das „Nutzungskonflikte“ und der VGH hat uns aufgegeben, die Interessen der Anwohner besser zu schützen, was wir unterstützen werden.

– Andererseits sind wir weder Jugend- noch Feierfeindlich. Wir können uns gut, die lange Jahre bestehenden Ausnahmegenehmigungen für die traditionellen Clubs in der Altstadt (wie z.B. Cave und Tangente) noch einmal zu prüfen. Dazu kommt, dass das, was als „Clubsterben“ bekannt ist, auf den Prüfstand muss. Wir verstehen nicht ganz, warum bisherige Betreiber (Schwimmbad, Nachtschicht) sich einfach zurückgezogen haben und anscheinend auch keine neuen Betreiber auf der Matte stehen. Wenn es keine privatwirtschaftlichen Initiativen gibt, muss möglicherweise die Stadt sich aktiver bemühen, die entstandene Lücke zu schließen. Das wäre für die Stabsstelle Kreativwirtschaft gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung ein wichtiges Betätigungsfeld!

Kategorie: Presseerklärungen

Presseerklärungen

Stellt euch vor…

…die AfD macht eine Veranstaltung und niemand merkt es…..

Ausgelöst durch die Veranstaltung der AfD Jugend in der Stadtbücherei, diskutiert der Gemeinderat demnächst über die Modalitäten der Vergabe öffentlicher Räume in Heidelberg. Es zeichnet sich ab, dass man zukünftig dafür sorgen will, dass einerseits öffentliche Veranstaltungen auch öffentlich zugänglich sein müssen, nicht-öffentliche Veranstaltungen hingegen auch nicht öffentlich angekündigt und beworben werden dürfen (zur Erinnerung: Bei einer vorigen, öffentlichen AfD Veranstaltung hatte eine „Security“ Menschen, die missliebige Fragen stellten oder sonst ’störend‘ auffielen teilweise mit Gewalt aus dem Saal ‚entfernt‘; für die o.g. angeblich nicht -öffentliche Veranstaltung wurde breit, auch presseöffentlich geworben….)

Nun kann man das sicher versuchen, aber: Wer will und kann das kontrollieren? Brauchen wir dafür dann städtische AfD-Aufpasser, die in den sozialen Medien die Werbemaßnahmen beobachten und dann auch bei Veranstaltungen präsent sind, um die Teilnahme von Nicht-AfD’lern zu gewährleisten? Und was ist mit Menschen, die eine AfD Veranstaltung tatsächlich stören oder zum Platzen bringen wollen? Wo endet das Hausrecht und wo die Meinungsfreiheit? Und wer kann beides gewährleisten?

Uns hat in unseren Diskusionen etwas sehr zu denken gegeben, was Michael Pfeiffer bei der Veranstaltung in der Stadtbücherei beobachtet hat: Stadtrat Niebel von der AfD habe am Rande gestanden und ‚genüsslich‘ alle Rangeleien und Verbalattacken der Gegendemonstranten gefilmt. An der Veranstaltung selbst habe er dann gar nicht teilgenommen….

Das passt zu einer Aussage dieses Herrn Gauland aus einer kürzlich ausgestrahlten TV-Dokumentation. Sinngemäß sagte er, sie (die AfD) müssten ja nur darauf verweisen, wie sie behandelt würden. Das wirke viel mehr als jede politische Auseinandersetzung…

Und genau das dürfen wir weder zulassen noch befördern! Die AfD in der Opferrolle, die ihr dann auch noch Mitleid, Verständnis und Nachsicht einbringt!!! Oder dazu führt, dass der Heidelberger Gemeinderat sich von denen vor sich her treiben lässt….

Wir wollen keine wie auch immer geartete „lex AfD“! Die sollen ihre Veranstaltungen machen, das gebietet ein demokratisches Grundverständnis, aber wir wollen sie mit ihren Provokationsabsichten ins Leere laufen lassen, ihnen keinerlei unverdiente Aufmerksamkeit geben.

Stellt euch vor, die AfD macht eine Veranstaltung und niemand geht hin….

Nun doch!

Mit Schreiben vom 12. April 2018 hat der Oberbürgermeister den Gemeinderat darüber informiert, dass „nach Prüfung der Rechtslage“ der Bürgerbeauftragte jährlich und die Kinderbeauftragten alle zwei Jahre dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung über ihre Arbeit berichten. Zwischenzeitlich hatte der OB versucht, diese Berichte nur in den Fachausschüssen erfolgen zu lassen. Für beide Arbeitsbereiche gibt es aber Satzungen, die die Berichte für die Plenumssitzungen vorsehen.

Am 5. Oktober 2017 hatte der Gemeinderat auf Antrag der GAL einstimmig das Berichtsrecht der Kinderbeauftragten in die entsprechende Satzung aufgenommen. Jetzt hat ein kleiner Disput um den Willen des Gemeinderats ein rechtskonformes Ende gefunden.

Stellungnahme zu den Sperrzeiten in der Altstadt

Wir hatten uns im Dezember 2016 für die ursprüngliche Vorlage der Verwaltung ausgesprochen (5 x 1 Uhr, 2 x 3 Uhr). In der Debatte hatten wir darauf hingewiesen, dass weitere Verkürzungen der Sperrzeiten rechtlich nicht haltbar sein würden. Die Gemeinderatsmehrheit sah das damals anders und bekam nun die Antwort vom Gericht. Im Moment ist noch nicht absehbar, zu welchen Schlussfolgerungen die Stadtverwaltung in der Auswertung des Urteils kommen wird. Wir würden es unterstützen, wenn der Satzungsentwurf von vor anderthalb Jahren erneut zur Abstimmung käme.

Partnerschaftsreise nach Rehovot

Von Hans-Martin Mumm.

Vom 5. bis 9. März besuchte eine Delegation der Stadt Heidelberg die Partnerstadt Rehovot in Israel. Unter Leitung von OB Würzner bestand die Delegation aus fünf Mitgliedern des Gemeinderats; Otto Knüpfer und Jochen Reder vom Freundeskreis standen für Ortskenntnis und Kontinuität der persönlichen Beziehungen; Viola Schwabbaur vom OB-Referat räumte souverän alle Schwierigkeiten aus dem Weg.

Die Partnerschaft besteht seit 35 Jahren, nachdem ihr bereits Kontakte auf wissenschaftlicher Ebene vorausgegangen waren. Beide Städte verbindet eine Reihe paralleler Strukturen: ähnliche Bevölkerungszahl, Nähe zu einem Ballungszentrum, Wachstumsdruck und die Dominanz wissenschaftlicher Einrichtungen.

Die Stadt Rehovot wurde 1890 gegründet. Der Name – ein Plural – bedeutet „weite Felder“ oder auch „breite Straßen“. Er kommt als Rehobot schon in der Bibel als edomitische Königstadt vor (Gen 36, 37). Der biblischen Erzählung nach waren die Edomiter die Nachkommen Esaus, also auch Abrahams und Isaaks, aber eben nicht Jakobs. Diese Differenz muss den aus Warschau stammenden zionistischen Siedlern von 1890 bewusst gewesen sein.

Die Delegation aus Heidelberg wurde von den Verantwortlichen der Stadt Rehovot und dem dortigen Freundeskreis mit großer Herzlichkeit und überwältigender Gastfreundschaft empfangen und begleitet. Am ersten Tag nach der Anreise stand Rehovot selbst im Mittelpunkt. Gleich morgens um acht wurde der neue Heidelbergplatz eingeweiht. Der Festakt wurde von Schülerinnen und Schülern moderiert und künstlerisch begleitet. Alles war open Air, denn es herrschten 30 Grad − für uns, die wir aus deutscher Kälte gekommen waren, sehr angenehm. Der neue Platz erwies sich als ein verkehrsberuhigender, aber wenig fußgängerfreundlicher Kreisverkehr. In seiner Nähe wurde eine Tafel enthüllt, die an den Heiliggeistpfarrer Hermann Maas erinnert. Zwei Straßenecken weiter sahen wir die schon länger so benannte „Dr.-Hermann-Maas-Straße“.

Die nächste Station war eine technologieorientierte Reformschule, in deren Leitlinien uns die Direktorin einführte. Ein weiterer Fachvortrag widmete sich der digitalen Vernetzung. Rehovot hat ein im Boden vergrabenes Glasfasernetz verworfen und setzt auf drahtlose Verbindungen in der Höhe. Diese Lösung passt auf eine bergelose und hochhausreiche Stadt und ist deshalb auf Heidelberg nicht übertragbar. Kooperieren ließe sich dennoch. In einem Schullabor führten uns Schülerinnen und Schüler ihre selbstgebauten Roboter vor. Bei der Vorstellung der Heidelberger Delegation durch unsern OB stieß die Parteizugehörigkeit von Thomas Barth und Monika Meißner auf großes Hallo der Gastgeber, weil die Große Koalition in Israel allgemein sehr begrüßt wurde.

Das Weizmann-Institut wurde 1934 gegründet. Es umfasst heute einen Campus von einem Quadratkilometer, auf dem 2600 Studierende und Wissenschaftler tätig sind. Sein Zweck ist die technologische, medizinische und agrarwissenschaftliche Grundlagenforschung und es genießt weltweiten Ruf. Höhepunkt unserer Besichtigung war ein Gespräch mit dem Präsidenten Prof. Daniel Zajfman, der unserem OB zusagte, als Berater für Heidelbergs Innovation Park tätig zu sein. Als ich ihn fragte, ob es vielleicht Differenzen oder gar Konflikte zwischen dem Institut und der Stadt Rehovot gebe, kam ein kurzes Lachen. Das reichte mir fast als Antwort. Zu hören war dann noch von einem Streit um die Grundsteuer, von der Weizmann sich ausgenommen sieht, aber auch ein Lob des Bürgermeisters.

Das Start-up „Applied Materials“, das wir am Nachmittag besuchten, erwies sich als Niederlassung eines weltweit tätigen Konzerns im Bereich der Chip-Produktion. Wir alle mussten Schutzkleidung anlegen, um die staubfreien Werkshallen betreten zu dürfen, und liefen wie Gespenster umher. Wir hörten Vorträge über Genauigkeiten im Nanobereich und bestaunten die elektronenmikroskopischen Vergrößerungen. Im Rathaus von Rehovot kam es zu einem improvisierten Austausch zur Kommunalpolitik. Bürgermeister Rahamim Malul und einige Stadtverordnete stellten sich unseren Fragen nach Verkehr, Wohnungspolitik, Weizmann, nach Wahlmodus und Zuständigkeit der Gremien. Aber schon kamen die Fotografen zum nächsten Gruppenbild.

Die Zeitpläne waren längst Makulatur. In Jerusalem sahen wir die Stadt bei Nacht. Knappe vier Stunden zogen wir treppauf treppab entlang von alten und neuen Mauern. Von unserem Guide lernten wir, dass es in Jerusalem keine Fakten gebe, sondern nur Erzählungen: die Schöpfung mit Adams Grab beim Golgatha-Hügel, Abraham als Erzvater dreier Weltreligionen und David, der die zwölf Stämme Israels vereinigte. Damit waren wir angefüttert. Der vorgesehene Routenplan wurde umgestoßen und für den zweiten Tag eine weitere Fahrt nach Jerusalem eingeschoben. Ein neuer Guide führte uns weitere vier Stunden zur Grabeskirche, zur Klagemauer und anderen Sehenswürdigkeiten. In der Altstadt sahen wir Lastwägen und Traktoren mit halber Spurbreite. Ein Vorbild auch für unsere Altstadt? Ich denke, eher ein Horror. Noch die engste Gasse würde so befahrbar, und die Unverträglichkeiten potenzierten sich.

In einer langen Fahrt durch das Jordantal, also durch die besetzte Westbank, kamen wir abends zum See Genezareth. Nach der Besichtigung des Berges der Seligpreisungen hatten wir endlich Zeit zu verschnaufen. Dem Seeufer war die Dürre der letzten Jahre abzulesen. Aus der Mitte der Delegation kam der Vorschlag, die Kollegen Barth und Mumm sollten schwimmen gehen, dann würde der Wasserspiegel bedeutend steigen. Dem ließ sich entgegenhalten, dass solche Aktionen wenig nachhaltig seien, weil wir ja weiter mussten.

Am dritten Tag ging es nach Nazareth, wo wir den Pilgerkitsch rund um die Verkündigungskirche bestaunen konnten. Mit Haifa lernten wir eine Stadt kennen, in der heute Juden und Araber sowie Juden, Christen, Muslime, Drusen und die Anhänger der Bahai-Religion vergleichsweise konfliktfrei nebeneinander leben. Unsere zweitägige Rundfahrt endete in Tel Aviv an der Stelle, an der am 4. November 1995 Jitzchak Rabin ermordet wurde.

Am vierten Tag ging es morgens um fünf zum Flughafen. In den Tagen danach war einiger Schlaf nachzuholen.

Die Dr.-Hermann-Maas-Straße in Rehovot

Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre selbstgebauten Roboter.

Weizmann-Präsident Prof. Daniel Zajfman im Gespräch mit der Heidelberger Delegation

Die Grabeskirche in Jerusalem war geöffnet und voller Pilger aus aller Welt.

Fotos: Viola Schwabbauer, OB-Referat

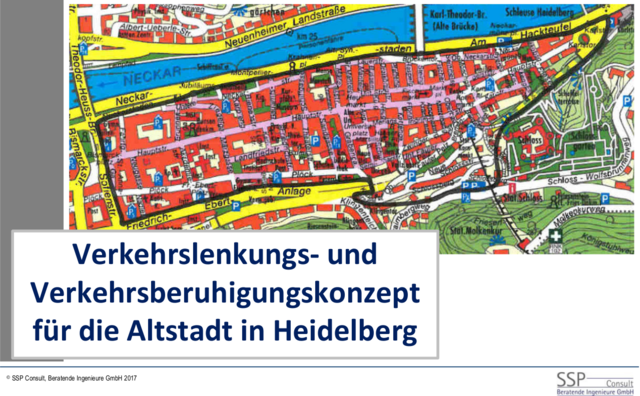

Verkehrsberuhigung in der Altstadt – die GAL gab den Anstoß

Von Gerd Guntermann, Altstadt-Bezirksbeirat (GAL).

Die Heidelberger Altstadt: wegen enger Verhältnisse mit vielen Regularien in Schilderform versehen, die das Verkehrsgeschehen regeln sollen. Allein: mangels ausreichender Kontrollen ist regelwidriges Befahrungs- und Beparkungsverhalten in zunehmendem Maß zur Normalität mutiert, zu allen Tages- und Nachtzeiten. Bezüglich der gefahrenen Geschwindigkeiten wie des Flächenverbrauchs wird das Verkehrsgeschehen auch im verkehrsberuhigten Bereich vom Kfz-Verkehr dominiert.

Die Folgen regelwidriger Kfz-Nutzung in der Altstadt sind komplex: Anwohner suchen vergeblich Parkplätze, weil sie ihnen von Auswärtigen ohne Berechtigung weggenommen werden; nächtens erfolgt ein reger Parksuchverkehr durch etliche Kneipenbesucher, die wiederum zur nächtlichen Belärmung der Altstadt beitragen; Lieferverkehre erfolgen über die vorgeschriebenen Zeiten hinaus, d.h. nach 11.00 Uhr, stauen sich in manchen Bereichen, werden oft hektisch unter Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer abgewickelt; Einbahnstraßen werden in die falsche Richtung befahren, Parkverbote regelmäßig missachtet – v.a. die westliche Plöck, Fisch- und Heumarkt sowie der sonntäglich von Kirchenbesuchern beparkte Uni-Platz sind symptomatisch.

Die Wahrscheinlichkeit einer Ahndung ist gering und wird dementsprechend ausgenutzt.

Als die Problematik vor einigen Jahren im Bezirksbeirat angesprochen wurde, wies der GAL-Vertreter die Möglichkeit einer Bepollerung auf: automatisch versenkbare Poller, seit vielen Jahren Usus in über 100 europäischen Altstädten, könnten diese Probleme mit einem Schlag minimieren. Dort – u.a. in Straßburg, Besancon, Montpellier, seit 2010 in Salzburg – verbesserte sich die Lebens- und Aufenthaltsqualität erheblich, nachdem nur noch Berechtigten die Zufahrt möglich wurde. Der Hinweis wurde – auch bei folgenden BBR-Sitzungen – geflissentlich zur Kenntnis genommen, aber: es änderte sich nichts. Selbst regelwidriger Kfz-Verkehr wurde weiterhin nachsichtig behandelt.

Die Mitglieder der regen Bürgerinitiative „LindA“ („Leben in der Altstadt“), anfänglich recht skeptisch („…macht die Stadt sowieso nicht“), übernahmen allerdings die Idee und machten die Stadt damit bekannt. Aber erst der Unfalltod eines Kindes, im Januar 2016 im verkehrsberuhigten Bereich von einem Lieferwagen überrollt, brachte städtischerseits vieles in Bewegung, u.a. wurde ein Sicherheitsaudit auf die Beine gestellt.

Nachdem Dank LindA im Oktober 2016 der Pollerbeauftragte Christian Morgner aus Salzburg sein erfolgreiches Projekt in Heidelberg vorgestellt hatte, wurde die Stadt vollends hellhörig – das Thema „Bepollerung der Altstadt“ nahm Fahrt auf und wurde von der Verwaltung positiv aufgenommen (Alexander Thewalt: „… Poller sind die technische Umsetzung bestehender Regeln.“). Nach einer Auftaktveranstaltung im Mai 2017 gründete sich ein „AK Verkehrslenkungs- und Beruhigungskonzept für die Altstadt“ unter Beteiligung von Vertretern der Bürgerschaft, des Bezirksbeirats, der Stadt, Handel, Gewerbe, Notdiensten, Schulen, Behindertenverbänden, Logistik, Gästeführern, Abfallwirtschaft, IG Rad und DEHOGA. Im Lauf der 5 AK-Sitzungen und einer öffentlichen Veranstaltung am 27.2.18 kristallisierte sich ein Ergebnis heraus, ohne dass es irgendwelche Widersprüche dazu gab oder Alternativen aufgewiesen wurden: eine Bepollerung der Zufahrtsstraßen zum verkehrsberuhigten Bereich der Altstadt und der Zufahrt zum Schloss wird gewünscht und der Stadt vorgeschlagen. Grundlage dazu sind Ausführungen des Verkehrsgutachters Herr Welsch, der den AK mit seinen Informationen begleitete, und die Ergebnisse des Sicherheitsaudits durch den Gutachter Herr Leven.

Jetzt liegt es am Gemeinderat, die Ergebnisse des Arbeitskreises unter dessen weiterer Begleitung umzusetzen, um das Leben und den Aufenthalt in der Altstadt wesentlich zu attraktivieren.

Stellungnahme zur geplanten Stadthallenrenovierung

Von Gerd Guntermann, Altstadt-Bezirksbeirat (GAL).

Bemerkenswert an der avisierten Stadthallenrenovierung: der Altstadt-Bezirksbeirat ist dabei bislang nicht gefragt, damit werden für die Anwohner wichtige Aspekte ignoriert: Seit Jahren klagen Nachbarn der Unteren Neckarstraße nach Veranstaltungen über nächtlichen Entladungslärm, der durch den Transport großer Rollcontainer über die Laderampe der Stadthalle in LKWs erfolgt – also über hervorragende Resonanzkörper, die – neben lauten Rufen der Transportarbeiter – das Recht auf Nachtruhe ad absurdum führen. In der Fußgängerzone darf Lieferverkehr nur zwischen 6 und 11 Uhr stattfinden. Das zuständige Amt scheint sich seit Wochen um die Beantwortung meiner Frage herumzudrücken, wie sich das bezüglich der Stadthalle verhält, die nicht im Fußgängerzonenbereich liegt. Hier werden häufig nach 20 Uhr, bisweilen bis nach 4 Uhr (!) Ladearbeiten verrichtet. Herr Schiemer vom Stadtmarketing hat zwar technische Verbesserungen zur Lärmverringerung angedeutet, scheint aber kein Interesse zu haben, die Zeiten der Lieferverkehre denen anderer Stadtbereiche anzupassen. Folge: Wie sich seit Jahren in der Altstadt zeigt (Lärm!), werden auch hier Anwohnergrundrechte (auf nächtlichen Schlaf) geschäftlichen Interessen untergeordnet.

Dieser Sachverhalt darf nicht ignoriert werden, wenn der Stadthalle neue Strukturen verpasst werden.

Zudem: Die Altstadtbewohner warten weiter auf ein Bürgerzentrum – auch ein Aspekt, der bei einer Stadthallen-Neustrukturierung nicht unter den Tisch fallen sollte.

Bezüglich der Innenarchitektur: wenn die bisherigen Nutzer, darunter ausgewiesene Akustik-Fachleute, die Beibehaltung der alten architektonischen Strukturen favorisieren, dann wird der Architektenentwurf von W&W obsolet – das sollte auch der OB einsehen.

Michael Pfeiffer in Kumamoto

Mit Kumamon kuscheln gehörte einfach dazu. Kumamon (jap. くまモン) ist ein Maskottchen der Präfektur Kumamoto in Japan. Die Figur wurde von dem Künstler Manabu Mizuno geschaffen. Er wurde erstmals im Jahr 2010 für eine Kampagne namens Kumamoto Surprise erstellt. Kumamon wurde national populär, und Ende 2011 gewann er eine landesweite Abstimmung über andere Maskottchen, die zusammen als Yuru Chara bekannt wurden.

Mit Kumamon kuscheln gehörte einfach dazu. Kumamon (jap. くまモン) ist ein Maskottchen der Präfektur Kumamoto in Japan. Die Figur wurde von dem Künstler Manabu Mizuno geschaffen. Er wurde erstmals im Jahr 2010 für eine Kampagne namens Kumamoto Surprise erstellt. Kumamon wurde national populär, und Ende 2011 gewann er eine landesweite Abstimmung über andere Maskottchen, die zusammen als Yuru Chara bekannt wurden.

Sein Name kommt aus einem Dialekt „Kumamotomon“, was so viel bedeutet wie „eine Person, geboren in Kumamoto“. Sein schwarzes Erscheinungsbild stammt von der Burg Kumamoto und seine Gestalt als Bär davon, dass dies die Bedeutung von kuma ist. Der sackförmige schwarze Bär, der offizielle Vertreter der Präfektur Kumamoto, feierte sein Debüt im Jahre 2010 kurz vor der Eröffnung der Schnellfahrstrecke Kyūshū-Shinkansen. 2011 wurde er mit dem Yuru Chara Grand Prix ausgezeichnet.

Juli 2013 war der Bär das Maskottchen der Japan Expo in Paris. Japan Expo ist die größte Veranstaltung für japanische Kultur und Unterhaltung in Europa. Das Fest, das mit seiner 13. Ausgabe im vergangenen Jahr über 219.000 Besucher anzog, ist weit über die Grenzen Europas hinaus bekannt geworden. Das deutsche Unternehmen Steiff hat im Mai 2013 den Kumamon-Teddybär herausgebracht. Kumamon ist nach der Preisverleihung die populärste Figur in Japan geworden. Die Umsätze mit rund 6000 Produkten, die das Maskottchen tragen, überstiegen 2012 bereits 2,93 Milliarden Yen. Die erste Teddybär-Serie von 1500 Stück, die Steiff aufgelegt hatte, war nach wenigen Stunden vergriffen.

Die Heidelberger Straßenbahn war ebenfalls interessant. Die Haltegriffe waren mit für den Touristen wichtigen Vokabeln wie „Prost“ und „Bitte ein Bier“ in Deutsch und Japanisch bedruckt.

Am vorletzten Abend gab es ein Festessen mit dem Gemeinderat von Kumamoto. Er besteht aus 48 Mitgliedern, davon leider nur 6 Frauen, die alle hauptberuflich dort wirken. Ihr Gehalt beträgt ca. 7300 € monatlich.

Erinnerungsfoto mit Oberbürgermeister Kazufumi Onishi, der die Delegation ganz herzlich begrüßte.

Arbeitspapier zur Wohnungspolitik

Das von Judith Marggraf, Fritz Vollrath, Hans-Martin Mumm, Jörg Schmidt-Rohr und Christoph Nestor auf unserem Neujahrsempfang am 6. Januar vorstellte Arbeitspapier zur Wohnungspolitik können Sie hier nachlesen.

Zur Radverbindung Bahnstadt – Neuenheimer Feld

Grundsätzlich ist eine gute und schnelle Rad-Verbindung ins Neuenheimer Feld sinnvoll und wünschenswert. Wir tun uns allerdings durchaus schwer mit der Gneisenaubrücke: Sinn macht das ja nur, wenn es eine gescheite Weiterführung und Anbindung über die Bergheimerstaße und das Iqbalufer zur angedachten Neckarbrücke gibt. Radfahrer in der Gneisenaustaße ankommen zu lassen und sie dann über mehrere Ampeln zu Fuß zum Neckarufer zu schicken wäre doof. Wir haben seit Monaten dazu einen Antrag im Verwaltungslauf – aber kriegen keine Antwort darauf, werden vertröstet auf die Machbarkeitsstudie…. Unsere Befürchtung: Eine gute Anbindung von der Gneisenau- zur Neckarbrücke scheitert am Geld. Auch für die Neckarbrücke gibt es Signale (aus dem konservativen Lager), dass das ja nun wirklich zu teuer sei… Das ist ein Heidelberger Problem: Projekte planen ohne den Zusammenhang mit zu planen!

Wir haben uns deshalb in der Fraktion darauf geeinigt, uns bei dem Thema zu enthalten, wohl wissend, dass mit der einen Brücke Sachzwänge für alles Weitere geschaffen werden.