Pressemitteilung der Stadt Heidelberg 30.12.2021

Termine und Veranstaltungen:

Heidelberger Bürgerfest: Die Stadt Heidelberg plant, das ursprünglich für Januar 2022 vorgesehene Bürgerfest im Frühjahr nachzuholen. Die Veranstaltung wird demnach am Sonntag, 20. März 2022, in der neuen Großsporthalle „SNP dome“ und rund um die Halle an der Speyerer Straße stattfinden. Vorgesehen sind verschiedene Mitmachaktionen sowie ein spannendes und abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Zahlreiche Heidelberger Institutionen und Vereine werden sich und ihre Projekte an Informationsständen auf dem Fest präsentieren.

Endpräsentation Internationale Bauausstellung: Nach zehn Jahren geht die IBA Heidelberg im Sommer 2022 zu Ende. Das „IBA-Finale“ findet vom 30. April bis zum 10. Juli statt und lädt mit Ausstellung, stadtweitem Begleitprogramm sowie Projekt-„Schaustellen“ zum Mitfeiern ein. Unter dem Motto „Wissen schafft Stadt“ war die IBA zehn Jahre lang in Heidelberg aktiv und hat städtebauliche sowie architektonische Projekte, die für die Wissensgesellschaft beispielhaft sind, initiiert, beraten und umgesetzt – zum Beispiel das Collegium Academicum, den Dynamischen Masterplan für das Patrick-Henry-Village, das neue Haus der Jugend oder die neue Fuß- und Radwegebrücke über den Neckar. Nicht alle Projekte sind mit dem Ende des „Reallabors“ IBA abgeschlossen – aber alle haben das Potenzial, die Stadt für Jahrzehnte zu prägen.

75 Jahre Berufsfeuerwehr: Coronabedingt musste das 75. Jubiläum der Berufsfeuerwehr Heidelberg im Jahr 2021 ausfallen. Der Geburtstag soll nun 2022 mit einem Festakt am 4. Mai im Schloss nachgeholt werden. Zugleich feiert die Freiwillige Feuerwehr Pfaffengrund 2022 ihren 100. Geburtstag. Über das Jahr sind mehrere Veranstaltungen und Aktionen geplant.

Städtepartnerschaften: Die Städtepartnerschaften von Heidelberg mit Kumamoto in Japan wird 30 Jahre alt, diejenige mit Palo Alto in den USA fünf Jahre. Die Stadt Heidelberg steht im Austausch mit beiden Städten, wie die Jubiläen in 2022 coronakonform gefeiert werden können.

OB-Wahl: Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die Wahl zum Oberbürgermeister/zur Oberbürgermeisterin der Stadt Heidelberg am Sonntag, 6. November 2022, stattfinden soll. Ein eventueller zweiter Wahlgang würde am Sonntag, 27. November 2022, stattfinden.

Freiwilligentag: Heidelberg wird sich wieder am Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar beteiligen. Am 17. September setzen Helferinnen und Helfer soziale Projekte um.

Klima- und Umweltschutz

Klimaschutz: Die Stadt arbeitet weiter mit Hochdruck an der Umsetzung des Klimaschutzaktionsplans. Schwerpunkte beim Klimaschutz sind 2022 unter anderem der Ausbau der Photovoltaik und die Steigerung der Sanierungsrate. So wird die Solarkampagne fortgeführt, das Förderprogramm „Rationelle Energieverwendung“ fortgeschrieben, Photovoltaikanlagen auf Parkplätzen realisiert und eine Sanierungskampagne gestartet. Neu beauftragt wird eine kommunale Wärmekonzeption; thematisch damit verbunden ist auch die Suche nach Standorten für eine Flusswärmepumpe. Auch die Anpassung an den Klimawandel wird weiter vorangetrieben: Maßnahmen zur Starkregen-Risikovorsorge stehen ebenfalls auf der Agenda wie die Erarbeitung eines Hitzeaktionsplans und eines klimaökologischen Freiflächenkonzepts.

Natur- und Umweltschutz: Mit Maßnahmen aus der Biodiversitätsstrategie sollen Amphibien, Reptilien, Insekten und Vögel weiter geschützt werden. Auch die Bürgerinnen und Bürger können helfen: 50 Nistkästen, 50 Insektenhotels und rund 1.000 Bäume werden im kommenden Jahr vergeben. Hinzu kommt die Konzeption zum Biotopverbund, ökologische Aufwertung der Grünanlagen auf den Sportstätten und Maßnahmen gegen Lichtverschmutzung. Ein Ausgleichsflächenkataster soll künftig transparent über Ausgleichsmaßnahmen informieren. 2022 geht das Programm „Nachhaltiges Wirtschaften“ und die Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ in eine weitere Runde. Zudem startet eine Kampagne gegen Lebensmittel-Verschwendung.

Abfallwirtschaft: Die städtische Müllabfuhr hat ihren Tourenplan optimiert. Ab 1. Januar 2022 ändern sich deshalb für circa zehn Prozent der Grundstücke die Abholtage oder -wochen der Müllbehälter. Die Stadt plant zudem eine Informationsoffensive zum Thema Einweggeschirr. Seit Juli 2021 sind Einweggeschirr aus Plastik oder „Bioplastik“ sowie To-go-Becher und Einweg-Behälter aus Styropor verboten. Gemeinsam werden das Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft und die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg betroffene Betriebe über geeignete Alternativen informieren. Mit Spannung erwartet die Abfallwirtschaft zudem ihr erstes Müllauto mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb. Das Fahrzeug wird voraussichtlich Ende des zweiten Quartals 2022 geliefert.

Bauprojekte und Stadtentwicklung

Sanierung Stadthalle: Die Sanierung der Stadthalle nimmt 2022 Fahrt auf: Nachdem im Dezember 2021 das Regierungspräsidium Karlsruhe die Baugenehmigung erteilt hat, sollen die Neubauarbeiten schnellstmöglich beginnen. Die Bauarbeiten im Inneren sind mit Teilbaugenehmigungen bereits so weit wie möglich vorangeschritten. Durch die Sanierung wird die Stadthalle in weiten Teilen wieder näher an ihren Originalzustand herangeführt und erfüllt künftig die Anforderungen eines modernen Veranstaltungshauses. Höhenverstellbare Sitzreihen und Bühnenelemente werden zu deutlichen Verbesserungen für Besucherinnen und Besucher bei Sicht und Akustik führen. Der Große Saal kann zudem weiter mit ebenem Parkett genutzt werden. Die Sanierung wird dank des großzügigen Engagements von Wolfgang Marguerre mit seiner Familie und seinem Unternehmen Octapharma möglich.

Neues Konferenzzentrum: Die markante Form des neuen Heidelberg Congress Centers (HCC) in der Bahnstadt ist bereits gut sichtbar: Die Rohbau- und Gerüstbauarbeiten gehen mit großen Schritten voran, der Fenstereinbau und die Fassadengestaltung haben begonnen. Im Inneren des Gebäudes werden die Lüftung und die Elektrotechnik installiert. Die Fertigstellung des Rohbaus und der Beginn der Ausbauarbeiten sind für das Frühjahr 2022 geplant, die Gesamtfertigstellung für 2023. Betreiber ist die Heidelberger Kultur & Kongressgesellschaft, der Bau erfolgt durch die Bau- und Servicegesellschaft (BSG). Das HCC ist ein Projekt der Internationalen Bauausstellung Heidelberg.

Konversion der US-Flächen:

• Südstadt: 2022 wird die Sanierung des künftigen Karlstorbahnhofs abgeschlossen. Das renommierte Kulturhaus zieht aus seinem bisherigen Domizil in der Altstadt in die Südstadt. Auch für das Parkhaus neben dem neuen Karlstorbahnhof soll Ende 2022 der Betrieb aufgenommen werden. Beim ambitionierten Grün- und Freiflächenprojekt DER ANDERE PARK ist die Fertigstellung und Eröffnung für Mai 2022 geplant. Im Bereich der ehemaligen Campbell Barracks rund um den Paradeplatz werden einige Neubauten fertiggestellt und in Betrieb genommen – unter anderem mit 87 Wohnungen und 11 Gewerbeeinheiten beim Marlene-Dietrich-Platz. Zudem entstehen in Bestandsgebäuden am Paradeplatz 16 mietpreisgebundenen Wohnungen, zahlreiche Gewerbeeinheiten und eine Kita. Im Wohnungsbereich setzt auch die MTV Bauen und Wohnen GmbH & Co. KG ihre Bautätigkeiten für Miet- und Eigentumswohnungen fort. 2022 sollen weitere Baufelder westlich der Römerstraße und nördlich der Rheinstraße fertiggestellt und bezogen werden. Am Ende werden im Quartier insgesamt rund 1.300 Wohneinheiten vorhanden sein.

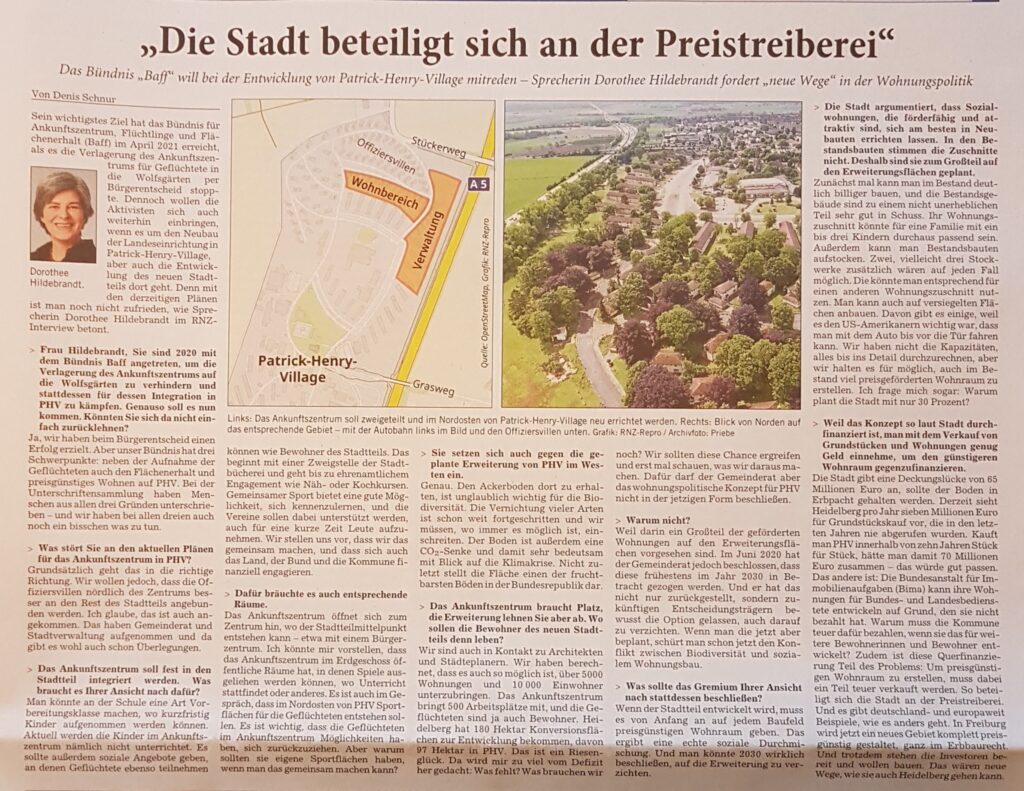

• Patrick-Henry-Village: Heidelbergs größte Konversionsfläche wird sich in den kommenden Jahren zum 16. Stadtteil entwickeln. 10.000 Menschen sollen hier wohnen und 5.000 Arbeitsplätze entstehen. Unter dem Label „Metropolinks’s Commissary“ ist im ehemaligen US-Supermarkt Deutschlands größte Indoor-Graffiti-Halle ab 2022 die erste Fläche auf dem bisher abgeschlossenen Gelände, die der Öffentlichkeit zugänglich ist. Weitere Pioniernutzer auf PHV sind Heidelberger Sportvereine, die bereits seit Herbst 2021 die Sportflächen der ehemaligen Middle School im Süden nutzen. Ebenfalls im Süden werden durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) die ersten 500 Wohneinheiten entstehen – 2022 startet die Entwicklung. Parallel erfolgen die Entwicklung der Infrastruktur und der Medien-/Energieversorgung sowie des „Parkways“, der als prägendes Element die zentrale Durchwegung des neuen Stadtteils gewährleisten soll.

• Hospital/Rohrbach: Die Erschließung wird voraussichtlich Mitte 2022 abgeschlossen. Im dritten Quartal 2022 soll die Errichtung der ersten Wohnbauten südlich des Parks sowie der Quartiershochgarage beginnen. Daneben werden die Bauarbeiten am Gebäude Collegium Academicum fortgesetzt und voraussichtlich im März 2022 fertigstellt.

• Heidelberg Innovation Park: Der Straßenbau im Ostbereich des hip beginnt und wird bis Spätsommer 2022 abgeschlossen sein. Die Quartiersgarage wird voraussichtlich im Frühjahr 2022 in Betrieb genommen. Im ersten Quartal wird das IT-Sicherheitsunternehmens ERNW in den ersten privatwirtschaftlichen Neubau des Areals einziehen.

Bahnstadt:

• Europaplatz: Der Verbindungssteg zwischen dem Querbahnsteig des Hauptbahnhofs sowie dem südlich gelegenen neuen Europaplatz soll 2022 fertiggestellt werden. Über diesen geht es barrierefrei vom Hauptbahnhof zum Europaplatz und weiter in die Bahnstadt. Der Steg ist ein Plus für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende, die in der neuen Fahrradgarage unter dem Europaplatz parken. Die Entwicklung am Europaplatz schreitet 2022 weiter voran und die Gebäude gehen ihrer sukzessiven Fertigstellung entgegen.

• Kopernikusquartier: Die Entwicklung des Kopernikusquartiers zwischen dem Czernyring im Norden und der Grünen Meile im Süden nimmt weiter Konturen an. Nachdem der Baustart auf bereits zwei Baufeldern erfolgt ist, steht ein weiterer Bauträger fest. Insgesamt werden dort in den nächsten Jahren 206 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von rund 20.000 Quadratmetern gebaut.

• Ausbau Czernyring/Schere West: Die Umsetzung des letzten Bauabschnittes im Czernyring startet. Ab Frühjahr 2022 beginnt der Ausbau des Czernyrings Schere West. Diese Maßnahme ist der Auftakt für den Umbau des Unterfliegers Czernyring mit Schere Ost, Schere West und Anbindung der zukünftigen und noch zu benennenden „kleinen Bahnrandstraße“.

Wohnen für alle

Strategische Wohnungspolitik: Vielfältiger und bezahlbarer Wohnraum für Menschen aller Einkommensgruppen – das ist das Ziel der Heidelberger Wohnungspolitik. Grundlage ist das „10-Punkte-Programm Wohnen“, an dessen Umsetzung 2022 weitergearbeitet wird. Ab Frühjahr wird das Wohnungspolitische Konzept für PHV in den Gremien beraten. Auch das Heidelberger Baulandprogramm soll 2022 fortgeschrieben werden.

Bezahlbarer Wohnraum: Im Zuge der Objektförderung entstehen öffentlich geförderte Wohnungen unter anderem im Mark-Twain-Village und den Campbell Barracks. Auch die öffentlich geförderten Wohnungen am Europaplatz in der Bahnstadt sollen nächstes Jahr fertiggestellt werden. Aktuell läuft der Verkauf der preisreduzierten Eigentumswohnungen für Schwellenhaushalte im Mark-Twain-Village, die ersten modernisierten Bestandswohnungen können voraussichtlich Ende 2022 bezogen werden.

Gemeinschaftlich Wohnen: In Kooperation mit „HD vernetzt“, einem Zusammenschluss von gemeinschaftlichen Wohn- und Bauprojekten, plant die Stadt im Frühjahr 2022 eine Online-Veranstaltung. Einzelpersonen, die am gemeinschaftlichen Wohnen interessiert sind, aber noch keiner Baugruppe angehören, sollen dabei mit bestehenden Gruppen zusammenfinden.

Baulandmanagement: Mit der aktuellen Fortschreibung werden künftig 40 Prozent der Flächen in neu gebauten Wohngebäuden für preisgünstiges Wohnen vorgesehen. Dazu erhöht sich die Mietpreisbindung von 10 auf 30 Jahre. Im Zuge der sogenannten Objektförderung entstehende Wohnungen werden derzeit unter anderem auf den Konversionsflächen im Mark-Twain-Village und den Campbell Barracks gebaut. Auch in der Bahnstadt werden momentan 83 geförderte Wohnungen gebaut, unter anderem am Europaplatz.

Zweckentfremdungsverbot: Die neue Satzung gibt der Stadt mehr Handhabe: Wer seine Wohnung oder sein Zimmer als Ferienwohnung anbieten möchte, muss diese bei der Stadt registrieren lassen. Verwaltende und Vermittler von Wohnraum sind auskunftspflichtig, ebenso Plattformen wie Airbnb.

Einkaufen

Heidelberger Wirtschaftsoffensive: Die Stadt will weiterhin beste Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt und in den Stadtteilen bieten. Dazu wird 2022 das Einzelhandelskonzept fertiggestellt. Mit der Wirtschaftsoffensive unterstützt die Wirtschaftsförderung auch im neuen Jahr Geschäfte, Gastronomie und weitere Betriebe: Unterer anderem sollen Seitengassen belebt und attraktive Zwischennutzungen geschaffen werden sowie im Februar ein Förderprogramm für den inhabergeführten Einzelhandel und das Lebensmittelhandwerk starten. Die Stadt will Betriebe bei Investitionen mit bis zu 75 Prozent der Gesamtkosten (maximal 7.500 Euro) fördern. Betriebe profitieren zudem auch 2022 von erweiterter Außenbewirtschaftung und reduzierten Gebühren.

Mobilität – schnell, sicher, umweltfreundlich

Sicherheitsaudit: Seit 2016 untersucht im Auftrag der Stadtverwaltung das Büro für Forschung, Entwicklung und Evaluation (bueffee) GbR aus Wuppertal Gefahrenstellen an Straßen und Wegen in Heidelberg. Das Ziel: Potenzielle Gefahrenstellen erkennen, mehr Verkehrssicherheit auf Kinder- und Schulwegen sowie rund um Senioreneinrichtungen. Neben den Daten des Büro bueffee sind in die Analyse Hinweise und Vorschläge aus der Bürgerschaft und von den Kinderbeauftragten eingeflossen. 2022 wird das Audit nun abgeschlossen. Im März erhält der Gemeinderat den Abschlussbericht. Ziel war und ist es, kleinere Maßnahmen, die sich nach einer Vor-Ort-Begehung als sinnvoll und machbar herausstellten, zeitnah umzusetzen. Größere sowie langfristige Maßnahmen beraten die gemeinderätlichen Gremien.

Lebendige verkehrsberuhigte Bereiche: Die verkehrsberuhigten Bereiche in Heidelberg sollen lebendiger und sicherer werden. Zu Fuß Gehende, insbesondere Kinder, sollen sich in diesen Abschnitten sicherer fühlen. Wichtige Impulse hat die Stadt im Herbst 2021 durch die Beteiligung der Anwohnerinnen und Anwohner sowie eine kurze Online-Umfrage erhalten. Zum Start wurden sechs verkehrsberuhigte Bereiche, durch die ein Schulweg führt, in den Stadtteilen Boxberg, Rohrbach, Weststadt, Wieblingen, Pfaffengrund und Ziegelhausen als Pilotprojekte ausgewählt. Die Ergebnisse sollen im Frühjahr 2022 den politischen Gremien vorgestellt, dort diskutiert und die die daraus resultierenden Maßnahmen beschlossen werden.

Förderung Radverkehr:

• Plöck wird komplett zur Fahrradstraße: Seit 1993 ist der Teil vom Friedrich-Ebert-Platz bis zur Märzgasse sowie von der Schießtorstraße bis zur Sandgasse bereits Fahrradstraße. Nun soll die Plöck auch auf dem Abschnitt zwischen Sofienstraße und Friedrich-Ebert-Platz zur Fahrradstraße umgewandelt werden. Die Arbeiten starten witterungsabhängig im Frühjahr 2022. Die Tempo-15-Zone und die Fußgängerzone zwischen Märzgasse und Schießtorstraße bleiben bestehen. Neben der Plöck soll 2022 außerdem die Steubenstraße (Handschuhsheim) zur Fahrradstraße werden.

• Erste Bilanz Radverkehrsversuch B 37: Auf 3,6 Kilometern Länge können Radfahrende seit Mai 2021 auf dem provisorischen Radweg entlang der Bundesstraße 37 zwischen Heidelberg-Schlierbach und Neckargemünd geschützt auf der Neckarseite in beide Richtungen radeln. Eine Spur für den Kraftfahrzeugverkehr ist dadurch entfallen. Ab Februar 2022 wird den politischen Gremien eine erste Evaluierung vorgestellt.

• Eröffnung Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof: Voraussichtlich ab Herbst 2022 werden Radfahrende über eine Rampe auf dem Europaplatz zur darunter gelegenen Fahrradgarage mit insgesamt rund 1.600 Plätzen gelangen. Davon sind rund 1.000 Stellplätze öffentlich nutzbar. Räder können dort abgestellt und in Abteilen sicher verwahrt werden. Eine Rad-Service-Station ist dort ebenfalls geplant.

Kostenlose Fahrt im ÖPNV: Die Pläne der Stadt für die kostenlose Fahrt in Bussen und Bahnen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Stadt an den vier Adventswochenenden 2021 hatte der Haupt- und Finanzausschuss im November 2021 abgelehnt. Grundsätzlich gibt es aber Übereinstimmung im Gremium, dass die Aktion möglichst im kommenden Frühjahr 2022 umgesetzt wird – beschränkt auf vier Samstage. Diese vier Samstage werden für einen Zeitraum festgelegt, für den eine deutlich niedrigere Corona-Inzidenz zu erwarten ist. Das Angebot wird dann – wie im Haushalt beschlossen – von einer Evaluation begleitet. Zum weiteren Vorgehen – zum Beispiel der Einführung des kostenlosen ÖPNV für Auszubildende sowie Seniorinnen und Senioren – sollen per Gutachten Kosten und Finanzierungsinstrumente ermittelt werden, die ab Anfang 2022 im politischen Gremienlauf diskutiert werden.

Angebotsverbesserungen im ÖPNV:

• Einsatz von 40-Meter-Bahnen auf der Straßenbahnlinie 22: Der erfolgte Umbau der Endhaltestelle Eppelheim ermöglicht es, dass künftig 40 Meter lange Bahnen zum Einsatz kommen können, um dem hohen Fahrgastaufkommen gerecht zu werden.

• Erschließung der Konversionsfläche MTV/Campbell Barracks: Mit der Fertigstellung des neuen Karlstorbahnhofs in der Südstadt soll die Buslinie 29 durch das Gebiet führen.

• Aufgrund der ersten Erschließung des PHV durch das Projekt „Metropolink’s Commissary“ führt die rnv bereits ÖPNV-Fahrten an einzelnen Veranstaltungstagen durch. Mit Inbetriebnahme der neuen Linie 717 aus dem regionalen Linienbündel Schwetzingen-Hockenheim ab Dezember 2021/Januar 2022 wird diese Buslinie auch die Kulturstätten in PHV, je nach Zufahrtmöglichkeit, regelmäßig bedienen können.

Kinder, Jugend, Soziales und Chancengleichheit

Neues Haus der Jugend: Mit dem Neubau des Hauses der Jugend in der Römerstraße soll im ersten Quartal 2022 das größte Bauprojekt der Kinder- und Jugendförderung abgeschlossen werden. Die größte und modernste Freizeiteinrichtung für Kinder, Jugendliche und Familien ersetzt den maroden Altbau aus den 1950er Jahren und zeigt, wie Jugendarbeit der Zukunft aussieht.

Fortsetzung „Feierbad“: Das im Sommer erfolgreich erprobte „Feierbad“-Konzept wird als Winteredition fortgeführt. In einem Zelt auf dem Gelände am Tiergartenschwimmbad soll auch in den Wintermonaten ein niedrigschwelliges und sicheres Feierangebot an den Wochenenden für junge Menschen ab 16 Jahren geschaffen werden. Wann das „Feierbad“ tatsächlich starten kann, hängt von der aktuellen Coronalage ab. Dennoch wollen Stadt und Heidelberg Marketing bis Mitte Januar 2022 alles vorbereiten, um gerüstet zu sein, sobald sich die Lage entspannt und das Land entsprechende Regelungen erlässt.

Kitaneubau und -sanierung:

• Im ersten Halbjahr steht die offizielle Einweihung der Kita Paradeplatz auf der Fläche der ehemaligen Campbell Barracks an.

• Im Mai soll die neue Kita im Breisacher Weg in Rohrbach in Betrieb gehen.

• Die städtische Kita Furtwängler Straße in Handschuhsheim wird erweitert. Im Sommer sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

• 2022 soll auch der Neubau der Kita Stettiner Straße in Kirchheim starten.

Schulsanierung und -digitalisierung:

• Mit der Einweihung des für 21,3 Millionen Euro generalsaniertes Hölderlin-Gymnasiums im Juni 2022 wird das derzeit größte Schulmodernisierungsprojekte der Stadt abgeschlossen.

• In der Südstadt geht es weiter voran beim Projekt „Schulcampus Mitte“: Für den Neubau der Willy-Hellpach-Schule und des geplanten Campushauses wird ein Realisierungswettbewerb vorbereitet. Die Auslobung ist für 2022 geplant.

• Die durch einen Brand zerstörte Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule in Kirchheim wird derzeit abgebrochen. An gleicher Stelle ist ab Ende 2022 der Bau einer neuen Sporthalle geplant.

• Baumaßnahmen des Digital-Paktes werden schwerpunktmäßig im Bunsen-Gymnasium und Helmholtz-Gymnasium, in der Friedrich-Ebert-Schule, Theodor-Heuss-Schule, Mönchhof-Schule, Johannes-Kepler-Schule sowie Willy-Hellpach-Schule umgesetzt. Die Schulen werden aufbauend auf der vorhandenen IT-Struktur mit Vernetzung, Präsentationsmedien und Endgeräten ausgestattet.

LSBTIQ+: Die LSBTIQ+-Community sorgt insbesondere im Mai für Sichtbarkeit in der Rainbow-City Heidelberg: mit einer neuen Ausgabe des Queer-Festivals und dem IDAHOBIT*, dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie.

25 Jahre Kinderbeauftragte: Seit 1996 setzen sich die ehrenamtlich tätigen Kinderbeauftragen in allen Stadtteilen Heidelbergs für die Belange von Kindern, Jugendlichen und deren Familien ein, für sichere Verkehrswege, Spielflächen- und Freizeitangebote sowie eine familienfreundliche Stadtentwicklung. Im Mai wird mit einem Festakt gefeiert.

Pflegebedarfsplanung 2030: Heidelberg ist zwar die jüngste Stadt Deutschlands. Aber auch hier macht der demografische Wandel nicht Halt. Im zweiten Halbjahr 2022 wird die neue Pflegebedarfsplanung 2030 veröffentlicht – mit Blick nicht nur auf die Gesamtstadt, sondern auch auf die einzelnen Stadtteile.

Kulturelle Höhepunkte

Heidelberger Frühling: Das Internationale Musikfestival Heidelberger Frühling holt vom 26. März bis zum 24. April 2022 sein 25-jähriges Bestehen nach, das 2021 pandemiebedingt verschoben werden musste. Die Geburtstagsausgabe des „Heidelberger Frühling“ steht unter dem Leitmotto „FESTspiel“. Zu Gast sind vor allem Künstler, die den „Heidelberger Frühling“ als Wegbegleiter in den letzten 25 Jahren geprägt haben, unter anderem Martin Grubinger, Igor Levit, Thomas Hampson, Thomas Quasthoff, Gabriela Montero, Carolin Widmann, Fazıl Say, Antoine Tamestit oder das Mahler Chamber Orchestra. Mit dem eigens aufgelegten Programm „re:start“ macht das Festival außerdem die Stadt zur Bühne und schafft gemeinsam mit 25 jungen Künstlern und Ensembles eine Vielzahl von Musikangeboten in allen 15 Heidelberger Stadtteilen – bei freiem Eintritt.

Krieg und Frieden im Kurpfälzischen Museum: Das Kurpfälzische Museum lenkt ab Herbst 2022 (18. September 2022 bis 29. Januar 2023) den Blick auf die Auswirkung kriegerischer Auseinandersetzungen in der Menschheitsgeschichte. Anlass für die Ausstellung „Krieg und Frieden – Konfliktarchäologie an Rhein und Neckar“ ist die erste große Zerstörung Heidelbergs zu Beginn des Dreißigjährigen Kriegs, die sich 2022 zum 400. Mal jährt. Das Kurpfälzische Museum zeigt den bedeutenden Fundkomplex aus den Stellungen der angreifenden Truppen und der belagerten Altstadt – widmet sich aber auch anderen Konflikten und spannt einen inhaltlichen Bogen vom Menschen-, Vieh- und Landraub der Jungsteinzeit bis hin zum hochgerüsteten Maschinenkrieg der Moderne.

Mark-Twain-Center: Im Mai 2022 öffnet die multimediale Ausstellung zur deutsch-amerikanischen Geschichte im „Mark-Twain-Center für transatlantische Beziehungen“ ihre Pforten. Die Einrichtung in der ehemaligen Kommandantur, wo das Herz des Hauptquartiers der US-Armee in Europa schlug, soll Erinnerungsort, Forschungs- und Kultureinrichtung zugleich sein und beleuchtet neben der Lokal- und Militärgeschichte auch gesellschaftliche, politische und ökonomische Aspekte der deutsch-amerikanischen Partnerschaft.

Festivals und Premieren im Theater: Dem Theater und Orchester Heidelberg steht eine ereignisreiche Zeit voll zahlreicher Festivals, Neu-Produktionen aller Sparten und Wiederaufnahmen ins Haus: Das Jahr 2022 beginnt mit dem Tanz-Festival „FLUX“ vom 24. bis 30. Januar, eine Kooperation mit der freien Szene, die nicht zuletzt in Hinblick auf deren prekäre Situation in der Corona-Pandemie zustande kam. Vom 29. April bis 8. Mai 2022 widmet sich der etablierte Heidelberger Stückemarkt zeitgenössischer Dramatik in Deutschland. Im Sommer 2022, von Juni bis August, finden die Heidelberger Schlossfestspiele statt. Besonders freuen darf sich das Publikum diesmal auf „Shakespeare in Love“ und die Wiederaufnahme des Singspiels „Im weißen Rössl“ vor der Kulisse der Schlossruine. Im Herbst schließt sich dann ein weiteres Highlight an: das einmalige Uraufführungsfestival „Remmidemmi“ im Oktober 2022.

Stadtbücherei mobil: Nach über 18 Jahren Betriebszeit und unzähligen gefahrenen Kilometern im Stadtgebiet soll ab 2022 ein neuer Bücherbus durch die Straßen von Heidelberg rollen. An Bord sind 4.500 Medien für Jung und Alt. Gleichzeitig soll auch der dazugehörige Fahrplan mit 22 Haltestellen im Stadtgebiet optimiert werden. Die Stadtbücherei Heidelberg will 2022 außerdem ein Konzept für ortsfeste Zweigstellen vorstellen, die ebenfalls in den Fahrplan eingearbeitet werden.